Cattedrale di Santa Maria Assunta a Spoleto

Il duomo di Spoleto, dedicato a Santa Maria Assunta, sorge nella scenografica piazza realizzata ai piedi del colle di Sant’Elia, quasi una quinta teatrale al fondo dell’ampia scalinata di via dell’Arringo. Attorno ad esso, si trovano il cinquecentesco palazzo Rancani Arroni, il palazzo della Signoria, la chiesetta ottagona di Santa Maria della Manna e il piccolo teatro Caio Melisso.

Edificato in forme romaniche nel XII secolo sull'antica chiesa di Santa Maria in Vescovado, subì nel tempo diverse trasformazioni. Nel XIII secolo vennero edificato il campanile e la facciata, completata nel 1207 con l’aggiunta del bel mosaico esterno. Verso la fine del Quattrocento, venne addossato ad essa un portico a cinque arcate, opera di Ambrogio Barocci e della sua scuola: ciò sia per rendere la costruzione più maestosa che per ricavare una terrazza monumentale per esporre la venerata icona della Vergine, conservata all’interno del tempio, nel corso delle principali festività cittadine. Le modifiche maggiori alla struttura originaria avvennero però all’interno, tra il XVII e il XVIII secolo, soprattutto al tempo in cui fu arcivescovo Maffeo Barberini (1608 – 1617), futuro papa Urbano VIII. In particolare, vennero ricostruite quasi interamente le navate. I lavori di rifacimento interni terminarono solo nel Settecento, quando Giuseppe Valadier realizzò le edicole presso le due navate laterali e gli altari principali nella zona del transetto.

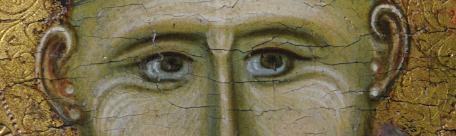

Oggi la facciata si presenta a capanna, costituita da blocchi in pietra bianca e rosa dei monti attorno a Spoleto – che realizza gradevoli effetti chiaroscurali- ed è affiancata dalla possente torre campanaria a pianta quadrata. La parte alta della facciata è divisa in due fasce sovrapposte da un cornicione poggiante su archetti ciechi. Nell'ordine superiore si aprono tre rosoni e tre grandi nicchie ogivali; in quella centrale, si ammira il mosaico bizantineggiante con il Cristo in trono fra la Madonna e San Giovanni Evangelista firmato dal maestro mosaicista Solsterno e datato al 1207. Nell'ordine inferiore si alternano altri cinque rosoni, dei quali il centrale, più grande, è ricco di intagli e ornati musivi ed è fiancheggiato dai simboli dei quattro Evangelisti.

.jpg/7c6b320d-aa45-04ed-320b-d3e9146c1c71?width=456)